Tim Berners-Lee hat das World Wide Web ab 1990 für den weltweiten Austausch von Informationen entwickelt, am 6. August 1991 gab er es zur allgemeinen Benutzung frei. Langsam verwandelt es sich aber in ein System der ausgelagerten Datenverarbeitung, ein System des “Remote Computing”. Es speichert Daten von Nutzern und Daten über Nutzer, auf die der Nutzer selbst nicht zugreifen kann – die US-Bundespolizei FBI aber jederzeit. Das Netz übernimmt die Datenverarbeitung, der Nutzer gibt die Kontrolle darüber ab. Dieses neue Web ist voller Verlockungen – doch wir müssen ihnen widerstehen.

In den achtziger Jahren benutzten die meisten Menschen keine Computer, und wenn doch, dann vor allem PCs oder Time-Sharing-Dienste, mit denen mehrere Benutzer über ein Terminal auf einen Rechner zugriffen. Auf beiden konnte man nach Belieben Software installieren, bei beiden besaß man die volle Kontrolle über die eigenen Daten – auch wenn nicht klar ist, wie viele Einblicke das FBI in Time-Sharing-Dienste nehmen konnte (die in den neunziger Jahren aber ohnehin größtenteils verschwanden).

Das bedeutet nicht, dass die Nutzer damals die Kontrolle über ihre EDV hatten. Bei Software hat entweder der Nutzer die Kontrolle über das Programm (freie Software), oder das Programm hat die Kontrolle über den Nutzer (proprietäre oder unfreie Software). Damals nutzte man proprietäre Software, weil es nichts anderes gab. Der Nutzer konnte nichts an der Software ändern und wusste nicht so genau, was die Software eigentlich machte.

Proprietäre Software schränkt den Nutzer mit Absicht ein

Der Missbrauch durch proprietäre Software hat sich seither verschärft; sie schränkt den Nutzer mit Absicht ein, oft spioniert sie ihn aus, und sie enthält Hintertüren. Einige Beispiele für solches Vorgehen:

- Windows macht Updates ohne Erlaubnis des Nutzers .

- Amazon kann ohne das Einverständnis des Nutzers zuvor gekaufte Bücher von Kindle-Lesegeräten löschen .

- Viele Android-Smartphones lassen keine Installation von modifizierten Versionen der Android-Software zu .

- Das iPhone bestimmt, welche Anwendungen der Nutzer installieren darf – eine extreme Form digitaler Handschellen.

- Nutzer, die ihr iPhone modifizieren, um auch andere Programme installieren zu können, reden von “jailbreaking” – eine Anspielung darauf, dass das Produkt ein Gefängnis (“jail”) ist.

Aber auch ohne solche Extrembeispiele war es noch nie in Ordnung, wenn Software den Nutzer beherrscht. Deshalb habe ich 1983 die Bewegung der Freien Software ins Leben gerufen. Wir wollten ein völlig freies Betriebssystem und freie Anwendungen entwickeln, über die der Nutzer die volle Kontrolle bewahrt. Ich nannte das System GNU (oft wird es fälschlicherweise als “Linux” bezeichnet.) Wer auf dieses System umsteigt und nur noch freie Software verwendet, hat die volle Kontrolle über seine Datenverarbeitung. Wir haben bisher nur einen kleinen Teil des Cyberspace befreit, aber dieser Teil ist ein wichtiges Standbein für die Freiheit.

Einige Entwicklungen im Netz bedrohen diesen Erfolg. Das erste Problem war das Auftauchen unsichtbarer Verknüpfungen auf Websites zu anderen Servern, deren Hauptziel die Überwachung ist – möglicherweise für Werbung. Nutzer, die bestimmte Seiten aufrufen, merken gar nicht, dass diese Seiten mit einem Angebot – wie beispielsweise ichbeobachtedich.de – verknüpft sind, so dass sich die Seite bei jedem Besuch und auf Dauer merken kann, dass der Nutzer bestimmte Seiten besucht hat.

Web-Dienste installieren umfassende Javascript-Programme

Javascript stellt ein weiteres Problem dar. Anfangs noch für Harmloses wie ausgefallene Menüs verwendet, haben sich seine Möglichkeiten so vervielfacht, dass Javascript inzwischen selbst komplexe Anweisungen ausführt und nicht-triviale Daten verarbeiten kann. Dienste wie Google Docs installieren im Browser große Javascript-Programme. Obwohl diese auf dem Rechner laufen, hat der Nutzer keinerlei Kontrolle darüber.

Und dann ist da die Sache mit der Datenspeicherung auf den Servern von Unternehmen. Die größten dieser Unternehmen haben keinen Respekt vor der Privatsphäre der Nutzer. Wenn ein Nutzer Facebook seine Daten überlässt, bezahlen andere Firmen für die Nutzung dieser Daten Geld. Sie bezahlen Facebook – und nicht den Nutzer – dafür, mit seinem Gesicht zu werben.

Facebook-Nutzer sind nicht Kunden, sie sind Ware

Die Time-Sharing-Anbieter der achtziger Jahre behandelten die Daten ihrer Nutzer – mit wenigen Ausnahmen – noch mit Umsicht, weil sie zahlende Kunden hatten, die jederzeit den Anbieter wechseln konnten. Facebook-Nutzer bezahlen nichts, daher sind sie keine Kunden. Sie sind die Ware, die an andere Unternehmen verkauft wird. Kommt das Unternehmen oder dessen Muttergesellschaft aus den USA, kann das FBI die Nutzerdaten nach Lust und Laune und ohne jede gerichtliche Verfügung auswerten. Dazu berechtigt es ein äußerst unamerikanisches Gesetz, das beschönigend “Patriot Act” genannt wurde.

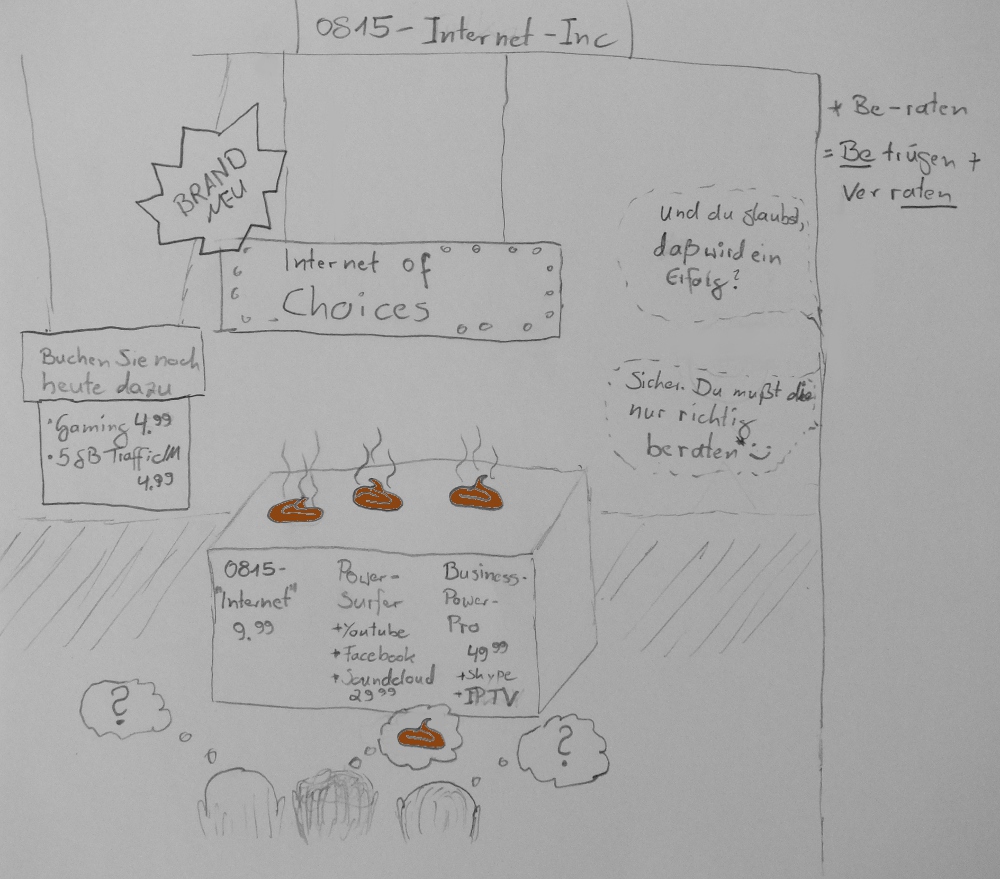

Manche Dienste bieten die Verarbeitung der Daten ihrer Nutzer auf ihren Servern an. Tatsächlich bedeutet dies, dass die Server der Anbieter die vollständige Kontrolle über die Datenverarbeitung übernehmen.

Derzeit läuft eine systematische Kampagne, die Nutzer dazu bringen soll, ihre Daten Unternehmen anzuvertrauen, denen sie nicht vertrauen sollten. Das Schlagwort lautet “Cloud Computing” – ein Begriff, der für so Vieles gebraucht wird, dass seine einzige wahre Bedeutung lautet: “Mach es, ohne darüber nachzudenken, was du da tust.”

Es gibt sogar ein Produkt, Google ChromeOS, das darauf angelegt ist, Daten ausschließlich in der Datenwolke zu speichern. Die Nutzer lagern ihre Datenverarbeitung komplett auf die Server des Anbieters aus. Ironischerweise ist ChromeOS Freie Software, eine Variante von GNU/Linux. Die Nutzer können auf den Quellcode zugreifen, sie könnten ihn verändern, um Daten lokal zu speichern und zu verarbeiten – sofern der ChromeOS-Rechner über genügend lokalen Speicherplatz verfügt, und sofern er dem Nutzer die Installation eigener Software-Versionen erlaubt. Sollte es so laufen wie bei Android-Telefonen, werden die meisten ChromeOS-Geräte das wohl nicht zulassen.

Das alles bedeutet nicht, dass Internetnutzer keine Privatsphäre genießen können. Es bedeutet auch nicht, dass Nutzer gar keine Kontrolle mehr über ihre Datenverarbeitung haben können. Es bedeutet nur, dass sie gegen den Strom schwimmen müssen, um das alles zu bekommen.

Copyright 2011 Richard Stallman, veröffentlicht von SPIEGEL ONLINE.

Veröffentlich unter der Creative Commons Attribution Noderivs 3.0 Lizenz.